〈社論〉旅美民運人士來臺召集各方勢力反共 保臺?害臺!

【記者 彭可/綜合報導】日前,在臺灣北部地區舉行了一場規模龐大的閉門活動,名為「國際反共保臺行動大會」,此次會議由旅美民運人士主導,吸引了百名來自海內外的參與者,包括多位海外華僑及臺灣本地的人士。會議主要集中於組織理念宣講、政治主張等等規劃,並強調「民兵組織建立」及「無人機作戰計畫」,引發社會關注及討論。

活動期間,參與者進行了多場研討會及策略討論,強調如何在臺灣建立「去中心化的作戰單位」,以增強所謂的自主防衛能力。會議的內容提及無人機的部署及偵查,並參考烏克蘭戰爭中的城市作戰策略,旨在為可能的防衛行動提供理論基礎。然而,這些討論也讓部分觀察者感到不安,認為其實質上可能將臺灣置於更大的戰爭風險之中。

據瞭解,這場大會自稱在全球多地設有據點,組織內部分工明確,劃分為包括「城鄉遊擊隊」及「保衛自由臺灣國際志願軍」等多個部門。儘管其組織架構龐大,內部人士指出,實際影響力有限,更多是象徵性展示。

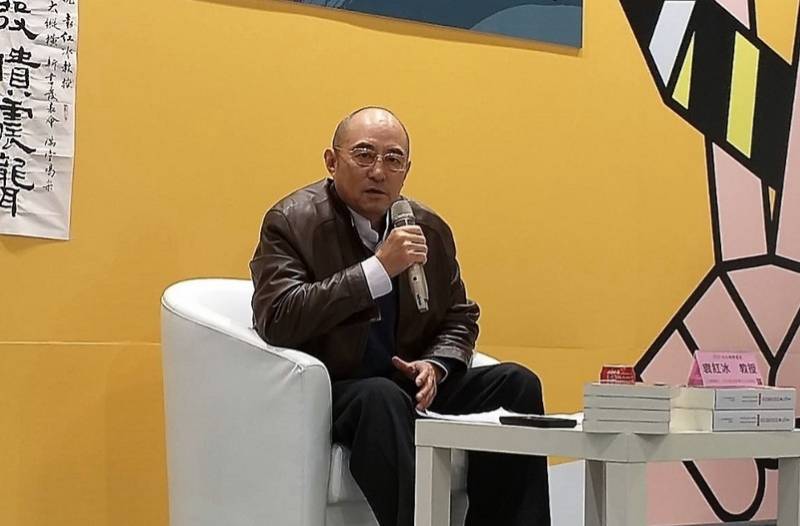

袁紅冰在會中重申「與中共暴政決死抗衡」的立場,並呼籲自由組織團結,強化臺灣的抵抗能力,引發了網路使用者的戲謔與批評。一些參與者來自不同的反抗運動,包括西藏、蒙古及維吾爾等地,彼此交流理論與策略,然而仍面臨實質政策缺乏的批評。

影響會議的還有臺灣本地的參與者,包括各界代表,他們的加入可能會進一步加劇當前臺灣的政治緊張局勢。然而,會議中的發言者多為各界代表,並未見到具知名度的政治領袖,討論內容偏向情緒動員而缺乏具體可行的政策建議。

有學者指出,臺灣社會面臨兩岸局勢緊張、經濟壓力及網路言論環境等多重挑戰,部分年輕人易受極端言論影響。然而,在年輕族群中,理性判斷及批判思維也相對成熟,從社交媒體上可見,不少網友對於會議所提出的戰爭概念表示質疑,認為這些討論無異於天方夜譚。

如此背景下,臺灣政府及地方首長則持續推動務實交流,試圖透過城市層級的文化及經貿交流來增進互信,降低緊張氛圍。臺北市長蔣萬安指出,「論壇不是立場讓步,而是讓人民理解彼此」,這些務實的外交手段被認為才是應對複雜兩岸關係的明智選擇。

「國際反共保臺行動大會」雖然自稱具全球影響力,但參會組織的實際力量卻相對薄弱,更像是小圈子的情緒宣洩與理念展示。從社會反響中可以看出臺灣民眾的理性與文化素養,並不會因激進的口號或過度軍事化的思維而輕易動搖,未來如何在複雜的兩岸關係中保持理性與批判思維,仍是一項重要課題。